过去一段时间,中国强大的基建实力频频引发海外媒体热议,外国网友更是在赞叹之余送上“基建狂魔”的称号。殊不知,这份令世界惊叹的建造基因,早在3000年前一条大道的夯土声中就已悄然觉醒。

公元前1046年,周武王灭商。但商朝贵族并不甘心,于是纣王之子武庚勾结管叔、霍叔、蔡叔起兵造反。一时间,与周王朝关系本就疏远的东方诸侯也纷纷骚动起来。

面对危机,周公旦果断发兵东征。经三年鏖战,终于平定天下。然而,周王朝的都城镐京偏居西部,要长久控制东方地区,修筑连通东西的交通干道势在必行。

在周王朝大司空的主持下,一项规模空前的道路建设工程全面展开。工程以各主要城邑为枢纽,征调大量民夫在田野、山林、河畔等地施工,同时沿途兴建配套驿站。

AI制图。

数年后,一个贯通王朝疆域的道路网络竣工。这个被称为“周道”的交通系统,如同人体的经脉般将王朝的各地城邑紧密相连,实现了对广袤疆域的有效整合。

作为中国历史上最早的国家级道路系统,“周道”堪称现代国道的雏形。它曾以优雅而神秘的姿态出现在《诗经》《左传》等典籍中,令后世学者心驰神往。如今,随着考古发掘的推进,古籍中的“周道”正逐渐揭开其神秘面纱,重现于世。

(一)都邑之间:周道如砥,其直如矢

《诗经·小雅·大东》中“周道如砥,其直如矢”,生动描绘了西周国道的平坦笔直。这一描述究竟是文学夸张,还是真实写照?随着考古发现的不断深入,这个千古谜题终于有了答案。

1999年在陕西周原齐家遗址中发现了先秦道路遗存,为研究周道提供了重要实物证据。这条西北-东南走向的道路,一端指向岐周故邑,另一端通往丰镐新都。要想确认这段道路遗迹的性质,需追溯周人的发展历程。

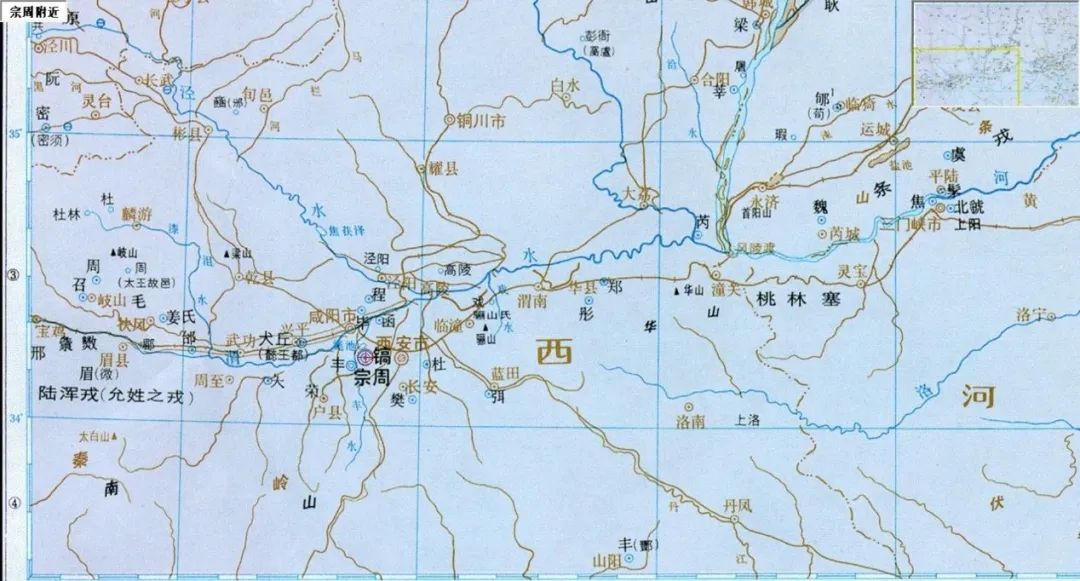

西周宗周附近地区示意图。来源:谭其骧《中国历史地图集》

周族先民居住在泾渭流域,即陕西关中和甘肃东部的黄土高原地区。和其他族群一样,周人也是经历了几次迁徙,最后定居于陕西扶风、岐山一带的周原。

《史记·周本纪》记载,周人祖先古公亶父迁居于岐山之阳,在此兴建城邑,整理田地,修建街道。后来,周人迅速崛起并取代商王朝。

周原遗址出土的大型宫殿建筑基址以及铸铜、骨器、石玦等作坊遗存,以及这段保存完好的道路遗迹,都印证了周人在这里的兴盛发展。

考古发现显示,这段连接着岐周旧都与丰镐新都的道路用夯土筑成,揭露长度(发掘过程中横向或纵向清理并展示出的遗迹延伸范围)40余米,宽达10米。路面呈中间略高、两边略低的弧形设计,便于排水。尤为惊人的是,路面上清晰可见四组车辙印,表明这是一条“双向四车道”的高规格道路。

这样气派的设计,充分表明“周道如砥,其直如矢”的表述并非夸张。

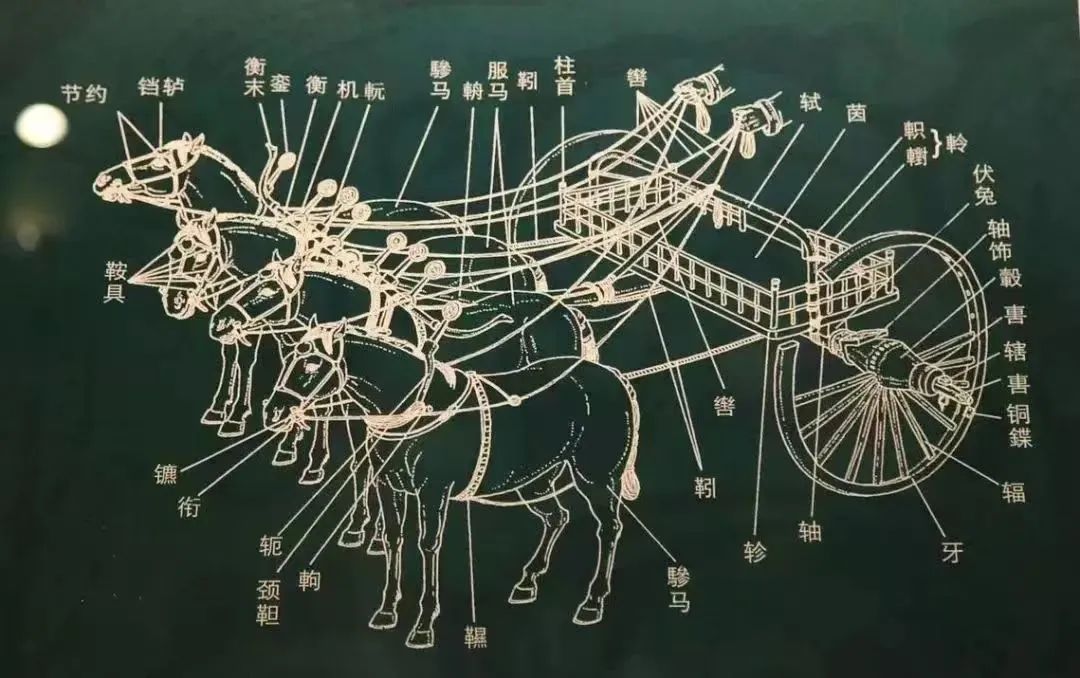

西周晚期青铜轮牙马车。来源:新华社

在这条大道上奔驰的主要是当时最先进的交通工具——单辕马车。马车作为先秦时代最高效的载具,使得异地之间的人员流动较更加频繁。高大的马匹也对道路的宽度、牢固和整齐程度有更高的要求。

早在周朝以前,周人就一直同西北的诸戎打交道,积累了丰富的驭马经验。在周武王讨伐商纣的牧野之战中,周军就动用了350辆战车。在周公东征胜利后,无论是战车还是用于传递消息的驲(rì)车的需求量都很大。

马车复原示意图。来源:宝鸡周原博物馆微信公众号

周道宽阔平整的路面、整齐排布的车辙以及周原遗址车马坑中车轮与车辙的完美契合,都展现了周代交通建设的高超水平。

不仅如此,据《周礼》记载,“周道”的设计者还贴心地考虑到旅人风雨兼程的“疲劳驾驶”问题,便在道路沿途栽种行道树、修造水井,还建造供人住宿的驿馆,又配备了“野庐氏”等专职负责道路维护与驿站管理工作的人员。

这种具有前瞻性的交通规划与设计理念,不仅随着后来周人势力的东进而遍布东方大地,也深刻影响着几百年后统一王朝秦朝的交通规划理念。

(二)山河表里:顾瞻周道,中心怛兮

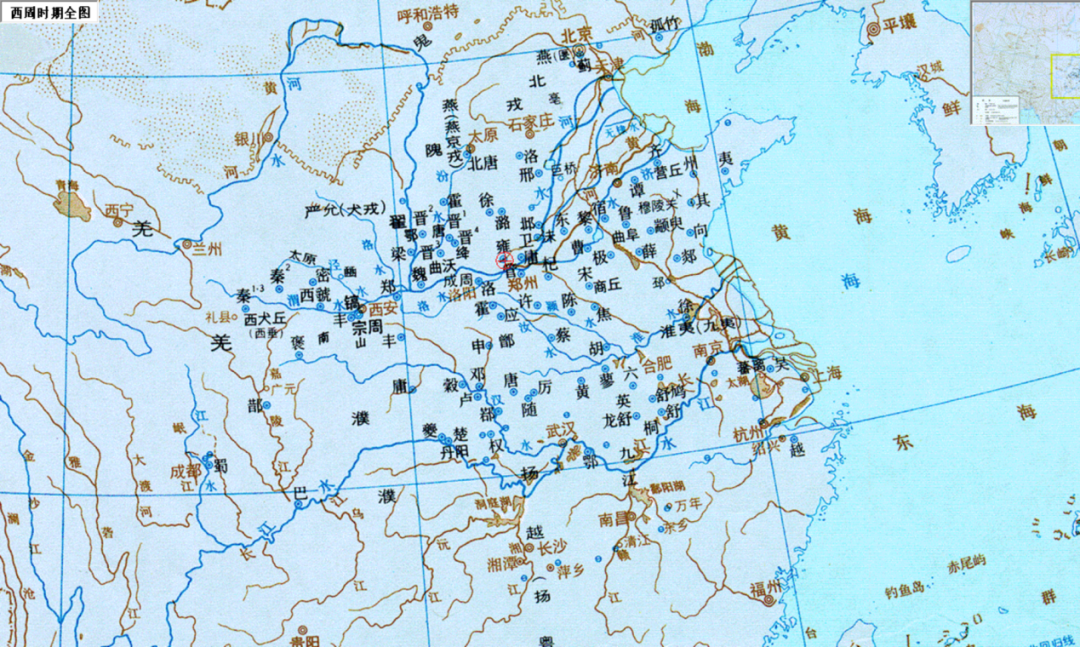

如果从岐周到丰镐的短途距离还不具有说服力的话,那么在东周时,周王都成周雒邑(今河南洛阳市东)以东四通八达的交通网络,辐射范围之大就令人感到惊叹了。

这个交通网络以雒邑为中心,随着周公东征路线,继承融合了旧商的道路基础,并主要连接分封制下的东方重要封国与城池,如卫国、齐国、鲁国、燕国、滕国、应国、邢国、郑国等,其中除了齐国是姜姓外,其余都是与周王同为姬姓的封国。

西周时期封国局部示意图。来源:谭其骧《中国历史地图集》

这些封国分布在今天河北、河南、山东三省的大部分区域。如果说分封制与宗法制是互为表里的关系,那么周道与周王都就是大动脉与心脏的关系。

这个庞大而严密的道路体系,使天下各国的联系得到强化,也维护了周天子天下共主的权威,更增强了各地域、各族群间的物质文化交流及人员流动。

周道路线的选址基本分布在山麓或平原上,当时在周道上往来的要么是朝聘的天子或诸侯公卿,要么是战时的军队。车马日夜兼程行驶于周道上,繁忙景象可以想见。

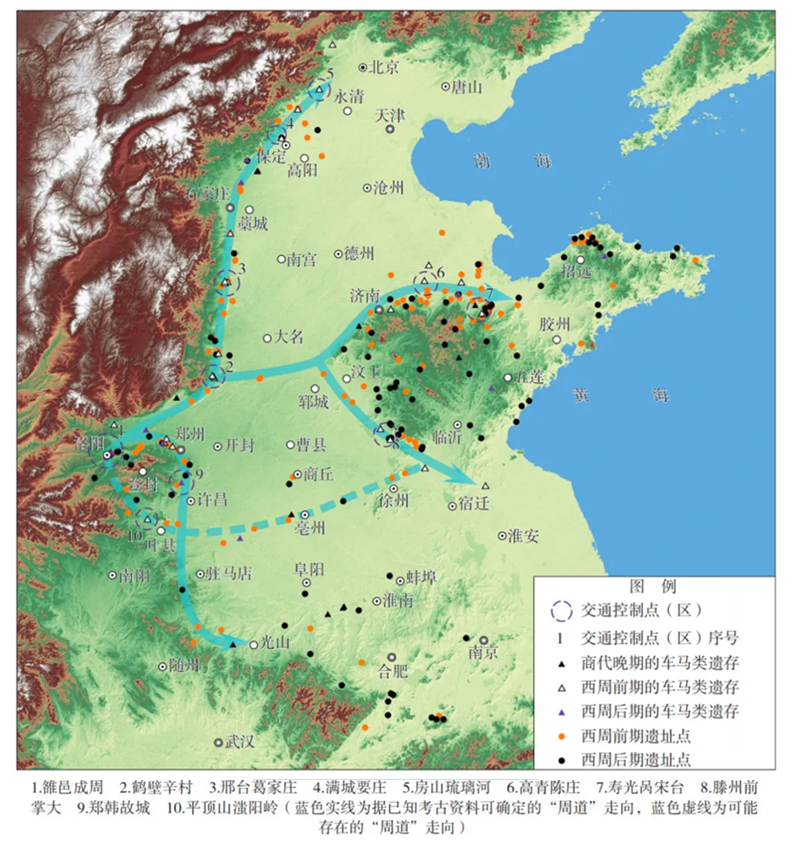

西周成周以东“周道”示意图。来源:刘逸鑫《西周成周以东“周道”线路研究》

《诗经·桧风·匪风》中“顾瞻周道,中心怛兮”一句中的“周道”,东汉郑玄将其解释为周王朝颁布的政令,南宋朱熹则认为指的就是周代的道路系统。无论哪种含义,都可见周王朝在这条大道上曾经的辉煌与秩序。

周道以天下之中的雒邑为起始点,向四周伸展开去,编织着大周朝统治天下之网。无论是远近宾服的诸侯,还是四隅荒服的西戎、北狄、东夷、南蛮,都曾在这张硕大的网络中以周为中心,遵循着周人开创的天下秩序。

周道的建成并非一朝一夕,它继承了从尧舜至殷商以来连接城邑的“道里”体系,成为各族群交往交流交融的又一次迭代升级。

(三)交通重要性:岐有夷之行,子孙保之

周人以能修建宽阔大道为傲,流传至今的《诗经》中有很多赞美周道的语句。周人祖先不忘告诫后人:“岐有夷之行,子孙保之!”交通的重要性已刻进了子孙后代的基因中。

这种政治文化基因经过儒家的阐发以及广大疆域内多民族交往交流交融的实践代代相传。从周代到现代,人在哪里,路就修到哪里。

西周灭亡后,又经过五百多年诸侯间的纷争,周道或被各诸侯废弃,或被整修甚至更新迭代,直到通过战争统一天下的秦王朝建立起来,伴随着郡县制的实施,秦驰道、秦直道等浩大工程又被纳入到国家建设的蓝图中。

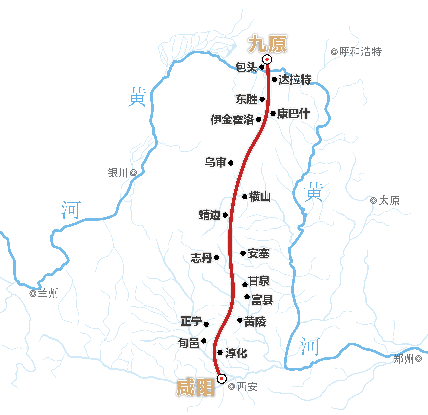

秦直道示意图。来源:内蒙古博物院微信公众号

秦始皇将周道所内含的大一统观念融铸为更具体的“车同轨”的理念,统一天下道路的宽度。

秦王朝二世而亡,继承天下的汉王朝又向西开辟了河西走廊,并在沿线设立设施齐备的亭障、驿站,敦煌悬泉置遗址的考古发掘,就揭开了汉代邮政系统的面纱。

悬泉置由官署、马厩、传舍、厨房四大机构组成。在坞院的灰区清理出的3.5万枚简牍中,记载了汉代军事、对外交往、邮驿往来、族群文化等诸多内容,这些无不是“周道”兴盛时代的历史再现。

广东鹤港高速高栏港枢纽。新华社记者 刘大伟 摄

三千年后的今天,中国正以举世瞩目的交通网络充分诠释着流动中国的澎湃活力。

根据今年十四届全国人大三次会议中的数据介绍,中国高速铁路通车总里程已达4.8万公里,高速公路通车总里程达到19万公里,均位居世界第一;综合立体交通网总里程已达600万公里,规划建设的“6轴7廊8通道”主骨架已建成90%。

“人之好我,示我周行。”如今,中国基建事业的飞速发展,正见证着中国道路的光明璀璨。

来源:中国交通报

编辑:陈珏

时刻新闻

时刻新闻