沿着四号线的站点行走,无论东西,一路皆是文物出土地,曾是让“土夫子们”蠢蠢欲动的地方。虽然很多地方如今只剩下了一个名字,但那些来自遥远历史时期的文物,用它们自身的光华证实了一部灿烂的长沙文明史。每每看到它们,就会生出一股对于这座城市的热爱。

汉王陵公园站 长沙王印。组图/记者常立军

[汉王陵公园站]

王印、金饼、玉圭,是汉代长沙王权力与身份的象征

地铁四号线设有五座特色站,汉王陵公园站是第一座。走在银星路上,地铁工程已近完工,在地铁施工场的西侧,谷山与湘江之间,丘岗起伏,汉王陵的主陵区就在于此。

上世纪70年代,马王堆汉墓大量文物的发掘,震惊了世人,然而就其级别而言,终究只是长沙国丞相,相比于长沙王仍低了一级。近40年的汉王陵考古发掘证实,长沙国的王陵基本都在河西沿江一线,其中,以谷山为代表的片区,是刘姓长沙王的主要陵区。也许就单个墓葬而言,它们出土的文物并不比马王堆汉墓更多,但它们所享有的规格,则非马王堆汉墓可比。

2008年年底那场惊动了考古界的盗墓大案,打破了这片陵区的宁静,而追缴回的文物,也让人们得以见识到汉代诸侯王陵墓的奢华大气。

其中有两枚金印的真伪成为当年庭审时争论的焦点,这两枚金印对于犯罪分子定罪量刑的重要性不言而喻。如今,它被安放在市博“湘江北去”常设展的汉代展厅入口处,散发着金色的光辉,整体方形,龟钮为背,正面用朴实有力的篆刻阴文“长沙王印”。汉代由于隶书的出现和通行,文字书写已大为简便省事,入印文字在隶书的影响下,字形工整,横画省去波磔,圆转为方,盘曲化直,形成了真正意义上的汉摹印篆(缪篆)体式。

风篷岭汉墓“长沙王印”的发现,再次证实了这片陵区的身份。

同样出土于汉王陵陵区的还有一盏“长沙元年造”铜灯,它代表了长沙国那段能够自行纪年的历史。

风篷岭一号墓出土的这盏铜灯,造型奇特,为直口浅腹灯盘,高竹节型柄,其圈足边缘部仍能清晰看到“铜高二尺重二十二斤七两长沙元年造”的篆体铭文,表明了汉代长沙国自行纪年,但具体是哪一代长沙王所用的纪年,已成为一个谜团。

此外,出土文物中还有铜镇,铜镇是什么,也许已经很少有人知道。

出土于汉王陵的镂空三兽圆形铜镇,造型复杂而精美,然而它的用途其实是用来压住席角的。古人多席地而坐,大风常吹起席角,令人不胜其烦,铜镇的作用就是保持席子稳定平整。

也许更多的人关注的是古墓中出土的金器,在风篷岭一号墓中,出土的19块金饼足以让人眼花缭乱。

为什么在长沙望城风篷岭山会出土大量的黄金饼呢?考古专家周世荣先生认为,西汉长沙国,长沙王是高祖五年(公元前202年)所封,是一个富有传奇色彩的异姓诸侯王国,在其统治的40多年期间(前202年—前157年),由于国力较弱,地方狭小封闭,在这块小小的国土中不仅保存了楚国传统的金币遗迹,楚地也是黄金的主要产区,在西汉长沙王国这块狭小的国土,长沙王在这长达40多年的统治期间,历代长沙王中都会积累自己的财富,待他们(或王后)去世后,一部分金银财宝跟随他们陪葬,所以,在长沙望城风篷岭山会出土大量的金饼,就不难理解了。

同时,风篷岭汉墓的发掘也是长沙第一次出土“玉圭”。玉圭是汉朝时丧葬仪式中重要的礼仪用器,其使用有着严格的等级制度。作为一种权力的象征,朝廷在分封诸侯时,常常赐以玉圭,作为统治地方的权杖。获得玉圭的诸侯在封地内掌握有生杀大权。

仅从文物来看,河西汉王陵的王者气象已显露无遗。它们的出土,为我们构建了一个丰满而真实的汉长沙国意象。

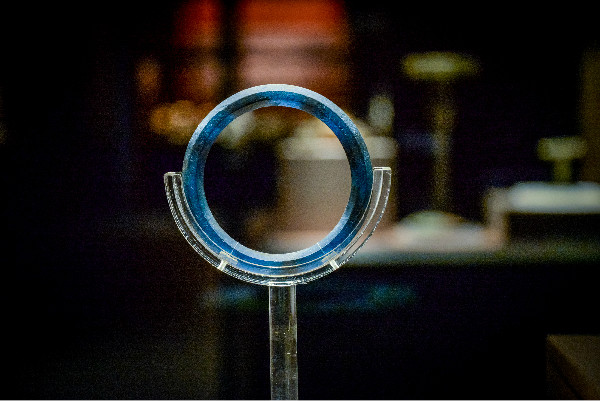

蓝色琉璃环。

[望月湖站]

双面透雕龙凤纹玉环与蓝色琉璃环,汉代美学气质让人迷恋到窒息

沿地铁四号线南行,是长沙著名的望月湖小区,这是一个充满生活气息的地方。在距离望月湖站不远的地方,就是望月公园,之前它的名字是“王陵公园”。这是一个以吴姓汉长沙王为主的王陵园区,原本这里有四座山头,陡壁山是其中一座。作为长沙考古史上赫赫有名的山,它竟然早已不在。经询问得知,陡壁山早已在文物发掘后被工程建筑夷平。公园现存的是象鼻嘴、狮子山和扇形山,各自有王陵发现。

对于历史地位起伏不定的长沙而言,汉无疑是一个大时代,彼时的长沙,是以长沙国政治中心的形象而存在。

这样一个大时代,必然会将它独特的美学气质留存于世。尤其是一位王后的墓,她是那么爱美。她把一切认为美好的东西都带入了墓葬,留给了后人,其中最多的是玉器。

在位于新河三角洲的长沙博物馆,有一件独特的展品,被单独放置在一面墙上。常有围观的人们聚拢在此,它就是龙凤纹玉环,市博的镇馆宝藏之一。

玉环主题纹饰为双面透雕曲缠盘绕变体飞龙,环周饰以流动飞卷形云气纹和凤鸟纹饰,与整器浑然一体,玲珑剔透,精致却不失大气。这件足以代表汉代玉器工艺水平的文物,保留了楚文化中的独特的审美。它充满了丰富的想象空间和浪漫的情怀。

曹墓中出土的玉器品类极多,可见墓主人生前对玉器的喜爱,其中双面云纹玉瑗、凤鸟璞纹玉璜、玉组佩、玉贝带饰罗列在长沙市博展厅之中。在这些玉器中,组玉佩是有着非常明显身份地位象征的玉器。

在经历了春秋战国时期玉器礼制的混乱后,汉代的玉器又重新树立起了一定的礼制规范。

组玉佩作为成套组合而成的玉器,在反映礼仪等级制度方面非常有代表性。组玉佩起源早,延续时间长,结构复杂,形式多样,等级明显,是中国古代玉器中比较特殊的一种玉器。考古出土的大量玉器资料表明,墓主人的身份越尊贵,社会地位越高,用玉数量越多,组玉佩也就相应增加。

陡壁山一号墓出土的文物中,精美且又能证实墓主人身份的是三枚玛瑙印章。

其中“曹”玛瑙印两方,“妾”玛瑙印一方,故而此墓也被命名为“曹”墓。

她的身份,应该为汉初吴姓长沙王之后。对于曹的身份,长沙市文物考古研究所黎石生在其相关论文中有过提及,他认为:“比较起来,曹出自曹参家族的可能性比较大”。

汉王朝的鼎盛,造就了中国玉器史上继新石器时期(史前时期)、殷商盛世、春秋时代三大高峰期后的又一个黄金时代(两汉时期)。同时,琉璃也成为一种重要的装饰用料。作为古代玻璃的一种,琉璃是从青铜器铸造时产生的副产品中获得的,经过提炼加工然后制成琉璃。琉璃的颜色多种多样,古人叫它“五色石”。古时由于民间很难得到,所以当时人们把琉璃甚至看成比玉器还要珍贵。

曹墓中出土的蓝色琉璃环即为一个美学高峰。它通体晶莹剔透,带着蓝色的幽光,仿佛带我们进入了一个充满意象美的幻境,这样的美足以超越时代成为经典。

葵形“湖州”铜镜。

[溁湾镇站]

葵形“湖州”铜镜,带着自家产品商标的出土文物

古时的溁湾镇,有山有水。山如今尚存一部分,水却早已了无痕迹。一面标注为“溁湾镇一号墓”为地点的宋代铜镜,或许可以成为我们怀念那个时代的一点寄托。

宋代的铜镜,在工艺上已非常成熟。不仅如此,它们在商品的广告传播上,也开始初露端倪。南宋湖州,是今天的浙江吴兴,湖州铸造的铜镜多作葵花形,亦有圆形和方形亚字形、桃型。一般都素背,背上铸有商标性质铭记。它出现于北宋后期,至清代仍有生产。这面镜子的背后雕刻有“湖州真石家念二叔照子”的文字。

这是它们自带的商标,从中可以看出宋代的商品已标注生产商,这种做法,已初具现代商品意识,但它们为什么不叫“镜子”,而叫“照子”呢?

原来,宋代因避宋太祖祖父赵敬的名讳,将“镜”字改为“照”或“鉴”,故称铜镜为“照子”或“铜鉴”。在更遥远的历史时期,镜子并非是用来照容的,它经历了神器、礼器、法器、贡器、赏器、实用器等历史阶段,到北宋时,才算是真正开始实用化并走向民间。当时的湖州制镜产业非常发达,产品远销全国各地,甚至进入了周边的朝鲜、日本市场。

南宋“招牌式”的湖州镜几乎没有花纹,仅在镜背刻铸作坊主姓名等,铭文多以一家姓石的为准。河西溁湾镇出土的这枚铜镜,完全符合这样的标准,说明自古至今,江浙一带都是商品输出大区,那时的湖州镜,就已在长沙热销。

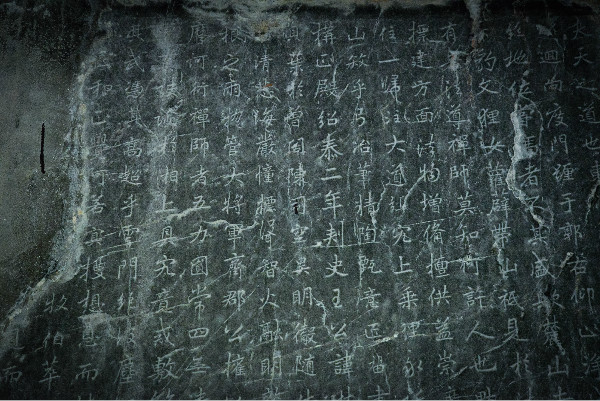

麓山寺碑

[湖南大学站]

麓山寺碑,有人千里来长,只为看这一块碑

岳麓书院,这个令人肃然起敬的地方,最美的时节是秋天。

院落中那些数百年的古树正黄叶飘零,银杏尤其静美,落叶撒了一地,铺成金黄的一片。我们到达时,已是傍晚,游人渐渐散去,书院恢复了难得的静谧。这样的氛围,让这座千年书院的古典气质瞬间呈现出来。

作为湖湘文化的中心区,岳麓书院已成为一种图腾式的存在,我们甚至能感觉到,书院内的游人比其他地方的更加安静平和。

绕行过书院博物馆门前,我们又穿过一扇小门,眼前出现一座碑亭。亭中有巨石刻成的碑,是唐北海太守李邕撰文、书丹并镌刻的“麓山寺碑”。碑面因年久已风化,部分断裂,看起来颇有残败之感,然而仅存的一千多字,字体清瘦却笔力雄健,是李邕行楷书法的代表之作。

碑文叙述自晋泰始年间建寺至唐立碑时,麓山寺的沿革以及历代传教的情况。辞章华丽,书法空灵,刻艺精湛。因文、书、刻工艺兼美,故有“三绝碑”之称。

与我们同时沉浸于这份古意之美的,还有一位游客。与他交谈,得知他姓章,来自北京,自幼热爱书法,对李邕的“麓山寺碑”早就心向往之。此次趁着休年假,特意跑到长沙的岳麓书院来观摩,他说整整一个下午时间,哪里都没去,就在这碑前徘徊,实在是舍不得离开。

“你们这里太好了,书院气氛也好,文化氛围特浓”,告别时,他对我们反复表述着他的想法。

碧沙湖站缠枝杂宝纹金鋜。

[碧沙湖站]

镂空龙纹心形霞帔金坠 南宋有钱人娶妻的必备“三金”之一

火把山与古堆山,是古代南湖港周围的两座大土堆,也是长沙南郊重要的墓葬区。

尤其是古堆山,仅从名字判断,就几乎可以推测出这里应该有相当数量的古墓,而事实也正是如此。历年来的发掘,让这里成为长沙河东文物的一个重点区域。

长沙市博的宋代历史文化展厅里,有一件让很多人惊叹的展品。它是一件纯金制作的器物,名叫霞帔坠子,出土于地铁四号线碧沙湖站附近的火把山一号墓。

这种鸡心形的饰件,曾被学术界或认为是香囊,或认为是香薰,经与文献比对,才知道应称之为霞帔坠子,它究竟有什么用途?

其实它是霞帔上所用的坠子。宋是一个藏富于民的时代,金银饰品也从“旧时王谢堂前燕”,飞入了寻常百姓家。

在金饰品的工艺上,镂空技艺是一大特点,显露出在唐代金细工艺基础上更为发展精进的特征,极具美感。这些制作精美的金器,也成为了当时富裕人家的婚嫁聘礼。

吴自牧在《梦粱录》曾经记载当时富贵人家,嫁聚时所备聘礼,必有金钏、金鋜、金帔坠等,若无金器,则以镀银器代之。这就是当时人们所喜爱的“三金”。

“霞帔”则常常与“凤冠”搭配,现代人们一般听说“凤冠霞帔”的组合,这不仅仅是古代新娘子出嫁的装束,也是古代贵族女子和诰命夫人的装束。霞帔坠子就是挂在霞帔底部,为了霞帔在穿着的时候能平展,是鸡心形小坠子,材质有金、银或镀银。

在火把山出土的缠枝杂宝纹金鋜,也是“三金”之一。金鋜,就是金镯。这一对金镯,看起来颇为宽大,纹饰精美,如果再配以霞帔、坠子,完全可以想象当时人们婚礼的精美奢华。

在南湖片区,1985年还出土过一种叫“双钮滑石权”的文物。

“权”是一种什么样的器物?它和“权力”有怎样的关系?当我们仔细观察这件文物时,发现它是用滑石制成,下部宽厚,上部有可穿插的大孔,既像印章又像是一个秤砣,而实际上,它的作用就是秤锤。《广雅·释器》中说:集解锤,谓之权。权的作用就是控制衡器,因此也就有了“权衡”一词。至于“权力”,则是指控制平衡的能力。除了能做秤砣用,“权”很多时候也用做吉祥物或压镇之用。

[黄土岭站]

描漆舞女巵,汉代漆器的代表作

黄土岭,一个近乎“白描”的地名。

如今它是芙蓉路与韶山路之间的一片,这里的地势依然有高低不平的感觉,长沙地势南高北低,这里属于南部丘陵中的一片。

如今已很难想象,这里曾是古代长沙城外一个重要的墓葬区。在1956年7月下旬,湖南省文物管理委员会文物工作队在长沙市南门外黄土岭清理了包括战国、汉、唐、宋等各时代的古墓27座,出土随葬器物总数达三百余件。与河西王陵墓区的专享区域不同,河东的贵族墓与平民墓多是层叠堆积,混杂在一起,一次考古发掘,往往要跨越数个时代。

汉代描漆舞女巵是黄土岭文物中比较突出的一件。它属于西汉早期遗物,于1961年长沙黄土岭木槨墓出土。是用红、紫、黄、蓝、灰褐、白等多种色彩画成的,物象生动,具有随类赋彩的效果。同时出土的还有“车马人物巵”。是汉代具有代表性的描漆漆器作品之一。

砂子塘站博局草叶纹铜镜。

[砂子塘站]

博局草叶纹铜镜,印着“LV”的古代镜子

古人也是好博弈的。

在砂子塘酒厂一号墓出土的这枚镜子上,我们就看到了一个被刻在上面的“博局”。博局是一种怎样的游戏?为什么上面刻着LV?

所谓博局,实际上是古代六博的棋格。长沙马王堆三号墓曾出土全套的博具。这种游戏的历史很久。《楚辞·招魂》有“菎蔽象棋,有六簙些”。据《古博经》记载:“博法,二人相对坐向局,局分为十二道,两头当中名为水,用棋十二枚,六白六黑,又用鱼二枚置于水中,其掷采以琼为之,二人互掷采行棋,行到处即竖之,名为骁棋,即入水食鱼,亦名牵鱼,每牵一鱼获二筹,翻一鱼获二筹。”这是古时宴乐时的一种文娱活动。

不仅仅是铜镜,日晷、压胜钱等器物上,都采用这种纹样作为装饰。

博局镜在西汉中后期颇为流行,在王莽篡汉建立新朝时达到一个顶峰,王莽篡取皇位后,铸镜以炫耀其政绩,曾制作了一批华美精巧的作品。所以有人评论认为:“汉镜的精巧作品,似乎要算新莽时代为最盛。”

该镜因镜纹有规则的TLV形装饰格式而得名。外国学者也称之为TLV镜。我们看到的LV字样,其实是图形化的博局纹饰。这时期在镜缘上有着复杂的装饰,有锯齿纹、卷云纹或卷草纹等。砂子塘酒厂出土的这枚铜镜,用的就是草叶纹。

[树木岭站]

长沙的东南郊,可能埋过一个“越南人”

树木岭,长沙传统地理意义上的东南郊野。它远离了古代的中心城区,

在现代城市不断自然东扩的过程中,它的身份不断变幻。因为离城市不远不近,它曾是为城区供应新鲜蔬菜的菜地,因为二环线和劳动路的拉通,它又成为城区市民采购蔬菜的大型菜市场,如今它已是长株潭城际铁路与地铁四号线的换乘区域,成为四号线上一个重要的交通节点。

作为古时地处远郊的树木岭,这些年少有文物发现。然而1974年的那次考古发掘,让它成为一个有着特殊意义的存在。

在标注为树木岭一号墓的战国墓中,除了没有陶器之外,大部分文物与普通战国墓并无不同,但其中最引人注目的是一把青铜短剑,以现代的眼光看,可以说是一把匕首。它最独特的地方是剑柄处雕刻成人像的形状,而这个人的形象,并非汉人,而是一个“梳着披肩长发,双耳带坠,上半身裸露,腰部系着围裙”的越人。曾任湖南考古学会理事长的高至喜以及日本籍考古学家梶山胜都认为该剑是古代越族的遗物,而非楚人制造。这样的青铜短剑,在湖南是唯一一次的发现,而墓主人的身份,应该也不是楚人。

出土于树木岭的这把青铜短剑,为涉及过去越南同种短剑的制造和断代提供了重要线索,也使得“树木岭”这个带着浓厚本土色彩的地名出现在考古学的国际学刊之上。

关于树木岭未经证实的考古还有陶侃墓,据说二环线边的陶公山是因陶侃墓的存在而得名,然而这终究只是一个传说,没有考古发掘的证实,这段历史尚在迷雾之中。

撰文/潇湘晨报记者常立军

来源:潇湘晨报

作者:常立军

编辑:李海波

时刻新闻

时刻新闻